La struttura insediativa, precedentemente analizzata dal punto di vista della sua stratificazione socio-urbana e delle sue connessioni territoriali, ha subito con i “nuovi processi” di crescita e con le trasformazioni socio - economiche del dopoguerra, uno sviluppo che ha portato con sé elementi di anomia e atopia, nei quali l’innovazione nella qualità della vita non ha ancora trovato una legame con la struttura abitativa storica dei Medaus, soprattutto in rapporto alla loro capacità di porsi come architettura del e nel paesaggio.

Con la complessificazione dei rapporti e delle relazioni umane, sia dal punto di vista economico che sociale, l’insediamento, insieme ai suoi spazi, si è sempre più articolato mantenendo costanti le logiche di carattere familiare, che alcuni studi hanno così fissato (Angioni, Sanna 1988):

- Struttura familiare individuale e parcellizzata

- Organizzazione del lavoro intorno alla casa come perno tra le terre coltivate e l’abitato

- Spazio territoriale organizzato secondo le sfere di influenza delle famiglie-aziende e le loro relazioni di vicinato

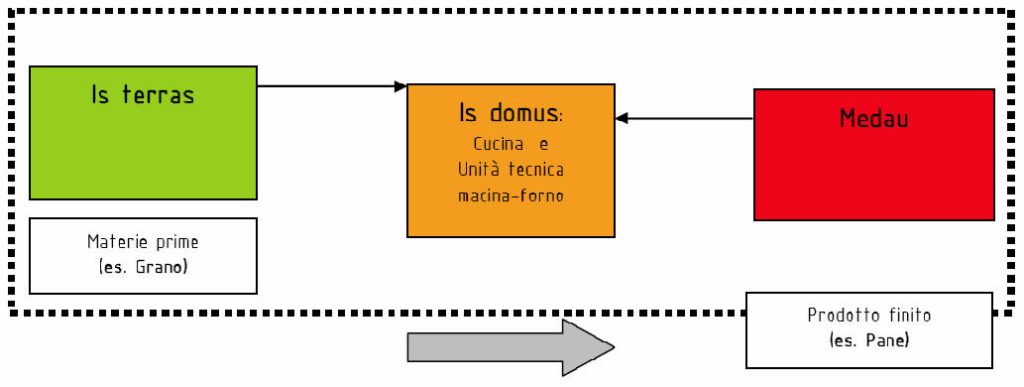

La cultura dell’abitare “tradizionale” non si colloca esattamente all’interno di un’unica scatola dove viene risolto il problema delle esigenze del “dopo-lavoro” (come il riposo e i pasti), ma funziona insieme alle terre coltivate e ai pascoli contribuendo a formare l’unità in cui le materie prime prodotte al loro interno vengono trasformate e consumate dalla stessa famiglia, in sostanza una forma vera e propria di auto - consumo

La casa è connessa con i terreni circostanti sia idealmente che fisicamente in quanto parte di un insieme abitativo – produttivo; l’insediamento così stabilisce forti relazioni orizzontali tra i diversi medaus e verticali con i luoghi del lavoro. L’architettura domestica è dunque flessibile nelle regole di crescita ma essenziale e rigorosa nel soddisfare le esigenze funzionali della famiglia, perché diretta espressione dell’attività svolta all’interno del paesaggio che per secoli ha mantenuto la capacità delle comunità di ricostruire i suoi sistemi locali territoriali

Rapporto tra abitazione standardizzata e Medau

Quando la capacità di radicamento viene meno e nuove dinamiche socio-culturali investono questi luoghi, si riscontrano processi che mettono in discussione i rapporti secolari tra insediamento e paesaggio, tra uomo e lavoro, tra tipologia architettonica e forma. Un processo “incerto” che a volte porta a dei risultati positivi, come la sopravvivenza rispetto economica delle attività rurali, ma spesso si manifesta nelle sue espressioni negative, attraverso la distruzione dei luoghi e soprattutto del paesaggio locale, ciò che abbiamo definito come “di lunga durata.

Nei medaus sembrano prendere piede dinamiche che normalmente si sviluppano all’interno di contesti urbani più consolidati, come l’industrializzazione e la standardizzazione edilizia, espressione di esigenze nuove di società basate su modelli consumistici più che autoconsumistici

«Il paesaggio, pur dominato da scarti e da differenze, è ancora organizzato e plasmato, in certe parti, da impegni di ricomposizione continua che mantengono valore allo spazio, alle individualità che vi operano attivamente, all’architettura tradizionale». (Angioni, Sanna, 1988)

Ripartendo da un riflessione di Paola Atzeni, potremmo ampliare il discorso introducendo quelli che per noi sono stati gli elementi di differenza che emergono dall’analisi sul contesto. E’ importante focalizzare il cambiamento delle concezioni dell’abitare e del produrre l’edificio a partire dalla fine del secondo dopoguerra, avvenute grazie a diverse rivoluzioni culturali ed economiche, che in Sardegna arrivano in maniera spesso attardata ma repentina, senza un inserimento graduale, acriticamente introdotte da nuove professionalità che intervengono su di un paesaggio rurale non abbastanza preparato a controllare le “novità” tecnologiche e culturali.

«Come è noto, tuttavia, non solo la continuità del processo di “costruzione del territorio” è stata bruscamente interrotta, ma dagli anni Sessanta in poi i villaggi e le loro case sono diventati la spia di una crisi più generale del rapporto tra le comunità e il loro spazio di vita». (Sanna, 1998)

Come in precedenza, si inseriscono nel patrimonio tradizionale e quindi rurale una “ondata” di nuove case con tipologie sempre più distanti dal normale sviluppo dell’abitazione storico-tradizionale.

L’abitazione viene ora realizzata secondo nuovi modelli socio-culturali e nuovi paradigmi e strumenti della costruzione edilizia, che vengono riassunti da Griffini nel 1948 nel suo libro “Costruzione razionale della casa” (1948, E. A. Griffini).

Si definisce il concetto del nuovo “alloggio tipo”: in antitesi al concetto di casa come complesso di unità di locali (insieme di appartamenti composti da un determinato numero di vani), si perviene ad una casa intesa come unità di alloggi. In pratica alla costruzione dell’abitazione attraverso la tipologia tradizionale se ne sostituisce una nuova, basata su un’ideale razionale dello spazio, all’interno del quale l’inserimento del locale “soggiorno” sopperisce alla mancanza dello spazio esterno, come la corte nel passato, e dove il resto dei locali (cucina, bagno, camere da letto) vengono realizzati al minimo dei restanti spazi.

La scatola, o meglio, il volume diventa il luogo del progetto dove si svolge il programma determinato dai nuovi modelli e fabbisogni familiari, seguendo una costruzione degli spazi legata soprattutto a dogmi quali la praticità, l’economicità e la comodità. Questo tipo di approccio nasceva allora come risposta a spinte complesse, che comprendevano la riorganizzazione di un settore che si avviava verso forme parziali e improprie di industrializzazione (molto spesso incontrollata e “spontanea”, a volte mera speculazione edilizia), la definizione di nuovi modelli culturali e tecnici dell’abitare (a volte mediati da un ceto tecnico formatosi su obiettivi di “modernizzazione” totalmente privi di culture dell’identità e del luogo).

Nei medaus invece l’edilizia si sviluppa attraverso processi auto - costruttivi e su economie dell’auto - consumo, basate sul soddisfacimento delle scelte e delle esigenze locali in relazione alle stesse attività agro-pastorali: dunque, una condizione di marcata distanza culturale dai processi analitici delle scuole di progettazione italiane e straniere, ma soprattutto dal nuovo approccio “razionale” alla casa intesa come luogo esclusivo dell’abitare, che con i suoi modelli di riferimento “urbani” si pone in termini eversivi rispetto alle culture dell’abitare locali e storicamente legate alla dimensione rurale.

In sostanza l’ innovazione attraverso il sapere “tecnico”, si sostituisce, in accordo con la nuova legislazione italiana del dopoguerra, al sapere “locale”, rivoluzionando così la costruzione morfologica dell’ insediamento. I nuovi volumi sono portatori di standard abitativi estranei alle esigenze degli abitanti locali, ma conformi ai contesti urbani più consolidati; e in questo processo si innesta l’approccio speculativo dei costruttori e del ceto dei tecnici, per i quali l’esigenza di “fare cubatura” era la dimensione dominate, anche se peraltro lontana dagli stessi modelli dell’architettura razionale promossi dalla migliori scuole di progettazione.

La perdita della forma urbana dei medaus

La “nuova” idea di casa che si inserisce nello spazio costruito tradizionale è il prodotto di alcuni fattori socio-economici, introdotti dai “saperi tecnici” nei contesti locali attraverso nuove tipologie di alloggio e nuovi materiali, così sintetizzabili:

- Nuovi modelli di consumo e di produzione edilizia

- Dal concetto di casa come unità tecnica, funzionale all’attività agro-pastorale si passa al concetto di casa come luogo dell’abitare

Perché il tema dell’abitazione ricopre un ruolo fondamentale in questa disamina dei fattori strutturanti del paesaggio storico e della sua crisi? Perché l’architettura domestica è stata capace di confrontarsi in maniera convincente con le problematiche del sito a scala territoriale, quindi capirne la crisi significa comprendere le “possibilità” progettuali che sono state rimosse o cancellate dall’innovazione tecnologica e tipologica. In questo senso riprendiamo alcune riflessioni di Carlo Aymonino sui modelli urbani e i modi d’uso dell’architettura: «L’analisi urbana può invece fornire gli strumenti per intendere anche l’architettura (e tanto più la città che ne è il campo applicativo) come un processo, di individuazione e formalizzazione, che è caratterizzato dai rapporti che ogni nuovo intervento viene a stabilire entro un “insieme” urbano (campagna urbanizzata, città, parti di città, che a loro volta differiscono nel tempo storico)[…] ». P.61

L’architettura potrebbe quindi esprimere il processo e il grado di solidità della morfologia dell’insediamento stesso, quella che viene definita come forma, fino ad arrivare alla forma compiuta come massima espressione.

Nel nostro caso l’unità raggiunta in un determinato periodo storico dall’architettura è stata espressa dalle unità complesse che, nelle loro relazioni morfo - tipologiche, hanno dimostrato la validità di quella specifica architettura fin quando è durata la concezione di abitazione come cellula di un insieme complesso fortemente relazionato al territorio.

Sul piano dei modelli e dei concetti, il fattore principale di questo cambiamento, riscontrabile non solo nei contesti urbani più consolidati, ma anche all’interno di insediamenti rurali come i nostri medaus è lo strumento della lottizzazione, che invece di stabilire rapporti tra tipi edilizi e forma urbana, realizza l’edificio attraverso parametri che rispondono principalmente alla dimensione quantitativa ed economico-finanziaria (estensione massima, volumetria, superficie coperta, collegamenti e viabilità “puramente funzionale”, ecc…): «Tale processo negativo ha fatto perdere al “suolo” il suo carattere di sito, di paesaggio, di dato naturale rintracciabile ancora nelle precedenti sistemazioni urbane (si pensi all’importanza avuta nella formazione di città come Siena o Edimburgo, tra le tante), per ridurlo al dato merceologico e unificante di metro - quadro edificabile e che ha fatto perdere all’architettura il suo carattere di “segno” storico, di testimonianza sociale per ridurla unicamente al dato commerciale di vano da affittare o da vendere».

Alcuni di questi rimandi alle ricerche di Carlo Aymonino sono utili per risolvere uno dei temi irrisolti all’interno della crisi di paesaggio analizzata: il progetto dell’architettura come progetto del luogo, superando il concetto di lottizzazione meramente quantitativa. In questo senso, il “contesto” deve essere considerato come un “insieme” di valori sintetizzati in nella dimensione del paesaggio, attraverso il rapporto con i segni (pedologici, geologici, antropologici, socioculturali e architettonici) che costituiscono le “trame” che tessono il territorio, rendendolo vivo e riconoscibile.

Pagina aggiornata il 22/02/2024