La Carta dei Paesaggi, ottenuta dallo studio dell’area campione di Villamassargia esprime la valutazione approfondita delle valenze paesaggistiche, della risorsa suolo e delle problematiche dettate dal loro continuo consumo e degrado.

Infatti, soprattutto nelle aree in cui si sviluppano i suoli più fertili, spesso si assiste ad uno sovrasfruttamento della risorsa-suolo con conseguente erosione accelerata e ad una svalutazione delle emergenze paesaggistiche di maggior pregio. Gli antichi rilievi e le aree colluviali, una volta coperti da una fitta foresta di sughera, vedono di anno in anno ridurre la propria copertura forestale a seguito degli interventi di “miglioramento pascolo”. Da quanto detto, sarebbe opportuno valutare e gestire tali risorse in maniera più consona, programmando degli interventi mirati e decisi.

La Carta dei Paesaggi è di valido aiuto per individuare, oltre che le aree di maggior interesse paesaggistico, le zone a maggiore vocazione agricola e le zone che, per vari motivi, non si prestano a tale fondamentale uso, destinandole a diversi impieghi.

Le unita’ di paesaggio dell’area campione

La sovrapposizione e l’analisi dei dati sui parametri ambientali e storico-economici ha permesso l’individuazione di nove Unità di Paesaggio, opportunamente rappresentate su una Carta Dei Paesaggi in scala 1:25.000.

Le schede descrivono i paesaggi individuati, con relativa classe di capacità d’uso:

- Denominazione Unità: Paesaggio dei rilievi aspri

- Denominazione Unità: Paesaggio dei rilievi forestati

- Denominazione Unità: Paesaggio dei rilievi isolati

- Denominazione Unità: Paesaggio del pianoro roccioso frastagliato

- Denominazione Unità: Paesaggio collinare e pedemontano

- Denominazione Unità: Paesaggio degli oliveti storici

- Denominazione Unità: Paesaggio ondulato dei suoli molto evoluti

- Denominazione Unità: Paesaggio dei suoli evoluti fertili

- Denominazione Unità: Paesaggio della piana agricola

Proposte per una superficie minima d’intervento

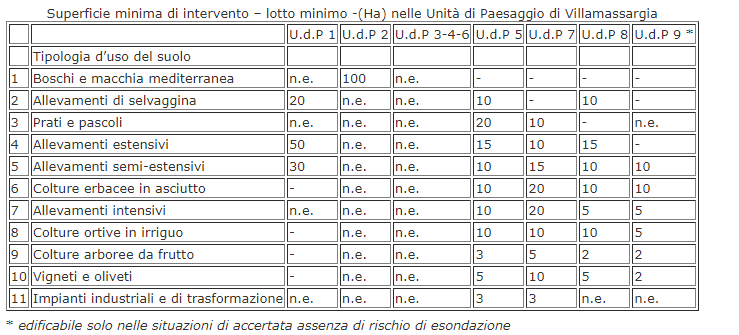

Ai fini edificatori la superficie minima d’intervento deve essere stabilita sulla base del tipo di gestione agricola e della potenzialità produttiva dei terreni, tali da giustificare il reddito netto di una famiglia coltivatrice (imprenditore agricolo) per almeno il 50%. L’adeguata determinazione delle superfici minime d’intervento è finalizzata a favorire la formazione di unità aziendali economicamente valide, a scoraggiare il frazionamento dei terreni e la costruzione di edifici di ridotte dimensioni, eccessivamente sparsi sul territorio e non idonei alla conduzione dei fondi agricoli. Le superfici minime d’intervento, costituenti il limite di riferimento, possono essere relativamente differenti a seconda della redditività del tipo d’uso, come elencato nella successiva tabella. Nelle aree con pendenza superiore al 35%, nelle aree carsiche e nelle aree di esondazione fluviale deve essere vietato ogni intervento di nuova edificazione.

Questa proposta ovviamente è stata applicata al territorio dell’area campione di Villamassargia ed è idonea alla applicazione solo in ambito locale e non a scala regionale. I valori indicati in tabella sono quindi validi solo per l’area studiata e devono essere nuovamente stabiliti per ogni nuovo territorio oggetto di studio.

Conclusioni

Questo primo rapporto non può essere considerato conclusivo per il problema così complesso del paesaggio agricolo della Sardegna, ed in particolare per le zone interne.

Deve essere visto come metodologia di approccio allo studio del paesaggio finalizzato alla sua conservazione nel rispetto dell’ambiente.

Infatti una parte notevole del paesaggio, proprio in funzione dell’uso, ha subito notevoli mutamenti e fenomeni di degrado, sino alla scomparsa totale dei suoli.

Pertanto il metodo comporta in sostanza tre fasi:

- studio sul paesaggio complessivo

- valutazione di suscettività e conservazione

- interventi e gestione finalizzata alla conservazione ed al profitto economico

L’insieme di questi punti deve osservare metodologie riconosciute a livello internazionale per consentire un confronto con altre realtà in ambienti simili o totalmente diversi, e di garantire il mantenimento del paesaggio o di migliorarlo.

La zonizzazione data alla Sardegna segue a grandi linee la delimitazione di paesaggi caratterizzati da substrati geolitologici e morfologici specifici, da varie coperture, da un insieme di usi, da fenomeni più o meno evidenti di degrado, che comportano interventi e gestioni per il futuro, per la conservazione o la rigenerazione dei luoghi.

Ad es. i pascoli del Marghine-Planargia sono diversi da quelli del Sarrabus-Gerrei per una serie di motivi: la roccia madre è formata da rocce vulcaniche nel primo caso e da graniti nel secondo, le forme vanno da quelle piatte delle colate basaltiche a quelle più o meno accidentate ed aspre delle rocce intrusive e sedimentarie del Paleozoico, i suoli appartengono a ordini diversi nella classificazione o a sottordini nell’ambito del medesimo ordine. La composizione floristica è totalmente differente, ossia nelle aree vulcaniche si ha una prevalenza di leguminose, mentre negli altri prevalgono le graminacee. Il valore nutritivo delle varie specie risulta nettamente superiore nei primi rispetto ai secondi.

Questa è una ragione per cui i pascoli sui suoli derivanti dai basalti sono sempre stati tra i più ricercati dagli allevatori.

Un altro esempio è dato dai paesaggi viticoli della Sardegna, ad esempio quello dell’Ogliastra, di antichissima tradizione, situato sui suoli derivanti per lo più dai depositi di versante sulle formazioni granitiche e metamorfiche, anche su pendenze molto elevate. Gli agricoltori da sempre sono intervenuti per stabilizzare i suoli contro l’erosione.

Attualmente sono minacciati da interventi che potrebbero compromettere la stabilità di questi versanti o far scomparire i suoli e la viticoltura per sempre. Si assiste spesso all’apertura di nuove strade senza averne studiato la fattibilità e suscettività in aree ad alto rischio di erosione diffusa e catastrofica.

Non va dimenticato che la Sardegna e soprattutto le aree più prossime al mare sono soggette a piogge convettive di tale intensità da determinare danni irreparabili al suolo e soprassuolo. Questo rischio è tanto più alto quanto più intenso e irrazionale risulta l’uso del suolo.

Talvolta si scrive che queste piogge hanno tempi di ritorno anche di migliaia di anni, nonostante i fatti dimostrino il contrario.

Sulla necessità di conservare e tutelare i diversi paesaggi si potrebbe parlare ancora più a lungo, sebbene in questa sede si preferisca rimandare a trattazioni specifiche, da farsi caso per caso.

In questa ricerca è stata considerato il territorio comunale di Villamassargia quale area campione per la macro-area del Sulcis-Iglesiente. Il lavoro è stato articolato nelle fasi qui elencate, e per una descrizione più dettagliata si rimanda ai vari capitoli di questa relazione:

- studio di tutte le componenti ambientali (forme, rocce, suoli, copertura vegetale, etc.), degli usi attuali e passati, e di evidenze socio-economiche e culturali fortemente caratterizzanti (usi storici, testimonianze architettoniche, etc), con l’obiettivo di definire le tipologie di Unità di Paesaggio presenti nell’territorio analizzato; lo studio và condotto tramite osservazione e indagini sul campo, ed analisi di orto-foto e foto-aeree, studio di cartografie tematiche preesistenti, raccolta di documenti storici (catastali, comunali, parrocchiali, ecc.) sia cartografici che scritti, interviste ai residenti del territorio

- delimitazione cartografica e definizione delle Unità di Paesaggio in funzione del parametro ambientale-storico maggiormente caratterizzante dal punto di vista percettivo tra tutti i parametri individuati e studiati [predominanza del parametro percettivo per la caratterizzazione paesaggistica]

- analisi delle Unità di Paesaggio mediante la metodica della Land evaluation [raffronto caratteristiche suoli - requisiti dell’uso] con individuazione delle classi di capacità, le limitazioni, le situazioni di vulnerabilità e di rischio. Strutturazione di prime linee pianificatorie per la gestione e la valorizzazione e definizione di criteri di tutela, con inquadramento di usi ammissibili ed interventi necessari. Codifiche per sintesi descrittive

- redazione di schede descrittive per ogni Unità di Paesaggio con descrizioni testuali, fotografiche e codifiche degli usi e interventi ammissibili

Come si vede si tratta di un’analisi territoriale prevalentemente di carattere ambientale ma che considera anche influenze storiche e socio-culturali, realizzata con una successione di fasi operative. Come detto in precedenza, la metodologia è applicabile ad ogni areale a livello di bacino e di territorio comunale.

Quando viene effettuata correttamente permette di arrivare alla definizione delle principali indicazioni di gestione ed intervento per differenti usi antropici, proponendo fondamentali interventi per la conservazione e la tutela delle risorse, con la garanzia di risultati economici

Pagina aggiornata il 23/02/2024